2024年1月から住宅ローン減税の要件に省エネ基準適合が加わり、2025年4月からは新築住宅に省エネ基準が義務化されます。

そのため、住宅購入や建築を考えている方にとって、省エネ基準適合住宅の理解が欠かせないものとなっています。

では、住宅を購入する際に、その住宅が省エネ基準に適合しているかどうかを、どのように確認すればよいのでしょうか。また、省エネ基準とはそもそもどのような性能を指すのでしょうか。

この記事では、住宅の省エネ性能の基準と、その確認方法について詳しく解説していきます。

もくじ

省エネ基準適合住宅に求められる性能

省エネ基準適合住宅とは、「断熱性能」と「エネルギー消費量」が定められた基準をクリアしている住宅のことです。

断熱性能は、家の中の空気が外に逃げにくく、また外気の影響を受けにくい性能を指します。

例えば、家の断熱性能が高い場合、真夏のエアコン使用時は、室内の冷えた空気が外に漏れにくく、太陽の熱による室温上昇も防げます。また、外の暑い空気も室内に入りにくいため、エアコンの効率が良くなり、室内を快適な温度に保ちやすくなります。

冬は暖房で温めた空気が外に逃げにくいため、家の中が暖かく保たれます。このように断熱性能の高い家では一年を通して快適な室温を少ないエネルギーで維持できるのです。

一方、エネルギー消費量とは、冷暖房や給湯、照明など、住宅で使われるエネルギーの総量です。消費量が少ないほど、毎月の電気代やガス代が低くなるため、家計の負担を減らせるだけでなく、地球環境への負担を軽くする効果が期待できます。

省エネ基準では、断熱性能は「断熱等性能等級」、エネルギー消費量は「一次エネルギー消費量等級」という指標で評価されます。

それぞれの指標について解説します。

断熱等性能等級

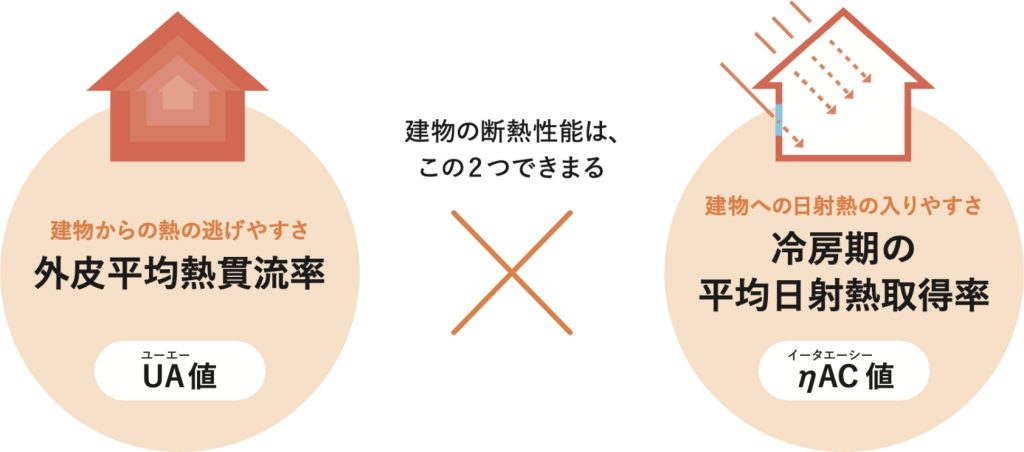

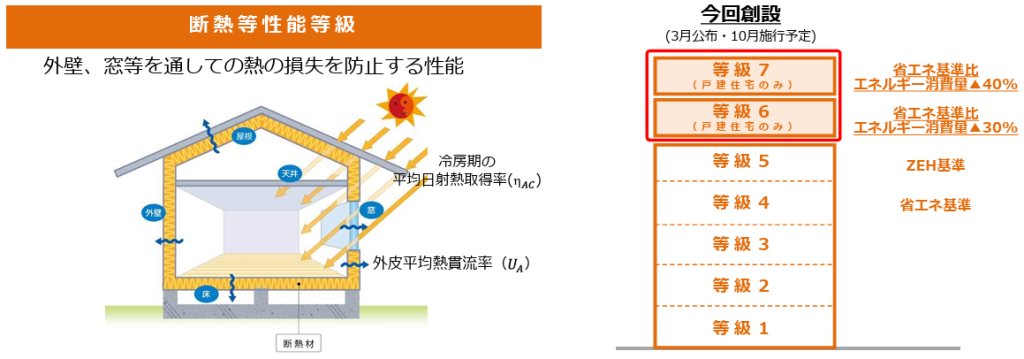

断熱等性能等級とは住宅の断熱性能を示すもので、UA値とηAC値の低いほうの等級によって決まります。

出典:断熱性能|国土交通省

| 指標 | 詳細 |

|---|---|

| UA値 |

外皮平均熱貫流率ともいわれ、外皮(屋根・外壁・天井など)を介した住宅の熱の通りやすさを示す値です。 UA値は「総熱損失量」÷「外皮総面積」で算出されます。 |

| ηAC値 |

冷房期にどれくらい太陽の日射熱が住宅内に入るかを示す値です。 ηAC値は「総日射熱取得量」÷「外皮総面積」で算出されます。 |

UA値とηAC値は、共に数値が小さいほど省エネ性能が高いと判断されます。

また、断熱等性能等級は地域によって気候が変わるため全国一律の基準ではなく、8つに区切った地域ごとに基準値が設定されているのも特徴です。

| 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 等級7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ― |

| 等級6 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ― |

| 等級5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ― |

| 等級4 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ― |

| 等級3 | 0.54 | 0.54 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.54 | 1.81 | ― |

| 等級2 | 0.72 | 0.72 | 1.21 | 1.47 | 1.67 | 1.67 | 2.35 | ― |

| 等級1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

省エネ基準適合住宅に該当する断熱等性能等級4の場合は、地域によってUA値0.46~0.87以下である必要があります。

| 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | |

|---|---|---|---|---|

| 等級7 | 3 | 2.8 | 2.7 | ― |

| 等級6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 5.1 |

| 等級5 | 3 | 2.8 | 2.7 | 6.7 |

| 等級4 | 3 | 2.8 | 2.7 | 6.7 |

| 等級3 | 4 | 3.8 | 4 | ― |

| 等級2 | ― | ― | ― | ― |

| 等級1 | ― | ― | ― | ― |

一方、ηAC値の場合は1~4までの地域は基準値がありません。

省エネ基準適合住宅に認められる等級4を獲得するためには、地域によってηAC値2.7~6.7以下である必要があります。

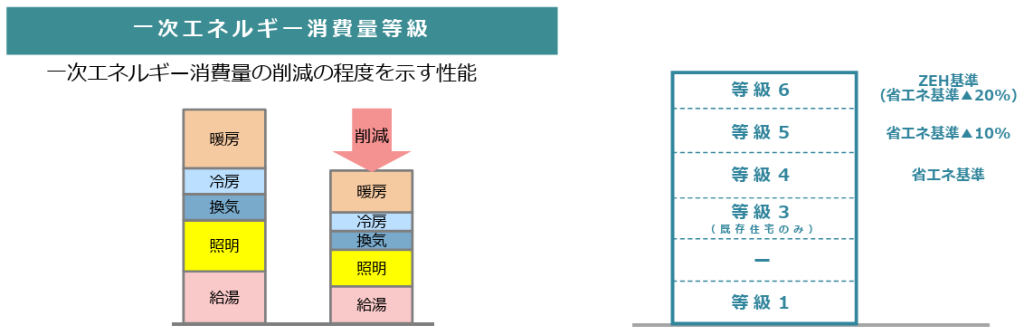

一次エネルギー消費量等級

一次エネルギー消費量等級は冷暖房、給油、給湯など1年間の住宅のエネルギー消費量を示す指標です。

BEI(Building Energy Index)という値で等級が決まります。BEI値は以下の計算式で算出されます。

BEI値 = 「設計一次エネルギー消費量」÷「基準一次エネルギー消費量」

また、BEI値と一次エネルギー消費量等級の関係は次のとおりです。

| 一次エネルギー消費量等級 | BEI値 |

|---|---|

| 等級6 | 0.8 |

| 等級5 | 0.9 |

| 等級4 | 1 |

| 等級3(既存のみ) | 1.1 |

省エネ基準適合住宅となる一次エネルギー消費量等級4を目指す場合は、BEI値1.0以下であることが必要です。

また、BEI値も断熱等性能等級のUA値とηAC値と同じく、数値が小さいほど省エネ性能が高くなります。

省エネ基準は断熱性等級と一次エネルギー消費量等級で4級以上

省エネ基準適合住宅は、国が定めた以下の2つの基準を満たす必要があります。

- 断熱等性能等級4以上

- 一次エネルギー消費量等級4以上

断熱等性能等級は1から7まであり、数字が大きいほど断熱性能が高い家になります。

出典:住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設|国土交通省

また、一次エネルギー消費量等級は、1から6まであります。

2025年4月1日以降は原則としてすべての住宅について断熱等性能・一次エネルギー消費量等級4以上が義務化されます。新築住宅を建てる際にこられの省エネ基準を満たさない場合は着工できません。

出典:住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設|国土交通省

さらに、2024年1月以降は新築住宅に入居するときに省エネ基準を満たしている証明書を提出できないと、原則として住宅ローン減税を受けられなくなるため注意が必要です。

■2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ(省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外です)

2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

これに伴い、2024・2025年に新築住宅に入居する場合の住宅ローン減税の申請の際には以下の書類の提出が必要となります。

(1)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかである場合

・上記住宅にそれぞれ該当することを証する書類

(2)省エネ基準に適合しない住宅(「その他の住宅」)の場合

・次のいずれかの書類

[1]2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し

[2]2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書

引用元:国土交通省「住宅ローン減税」

今後は基準の引き上げが予定されている

住宅に求められる省エネ性能は、2025年4月以降は省エネ基準の義務化、2030年にはZEH水準の義務化、2050年にはLCCM住宅を目標としています。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、1年間に家で使うエネルギー量と、太陽光発電などで生み出すエネルギー量を差し引きして、実質的にゼロかそれ以下にすることを目指す住宅です。

冷暖房や給湯などで消費する電力を、太陽光発電などでつくる電力によってまかなうことで、トータルのエネルギー収支を限りなくゼロ(またはマイナス)に近づけるという考え方になります。

ZEH水準では、省エネ基準よりもさらに高い省エネ性能が求められています。

| 断熱等性能等級 | 一次エネルギー消費量等級 | |

|---|---|---|

| ZEH水準 | 等級5 | 等級6 |

| ZEH水準を上回る省エネ性能 | 等級7(戸建住宅のみ) | 等級6 |

また、LCCM 住宅とはLife Cycle Carbon Minusの略語で、住宅の一生涯(建設時~破棄まで)におけるCO2の排出量をマイナスにする省エネ性能が優れた住宅のことです。

省エネ性能の基準が今後も引き上げられる背景として、地球温暖化対策として2050年までにCO2排出量ゼロ(カーボンニュートラル)を目指していることが挙げられます。

省エネ基準適合住宅の評価を確認する方法

住宅の省エネ性能の評価を確認する方法として「住宅性能表示制度」もしくは「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」が代表的です。

| 住宅性能表示制度 | BELS | |

|---|---|---|

| 対象 | 住宅全般 | 建築物全般 |

| 評価項目 |

|

|

| 検査方法 |

【新築住宅】 ・設計住宅性能評価書:設計図や計算書などによる書類審査 ・建設住宅性能評価書:実際の現場検査 【中古住宅】 ・既存住宅性能評価書:実際の現状検査 |

設計図や計算書などによる書類審査 ※原則として現場検査は行わない |

住宅性能表示制度の対象は新築・中古の住宅で、10の評価項目から「総合的な住宅性能」を診断するのが特徴です。

一方、BELSの対象は建築物全般で、評価項目は外皮性能(断熱性能)と一次エネルギー消費量だけで「建築物の省エネ性能」に特化した診断が特徴となっています。

また、住宅性能表示制度とBELSはいつどのように確認できるかについても確認しておきましょう。

住宅性能表示制度

住宅性能表示制度は、住宅の性能を公平に評価するための制度です。

国が認めた専門機関が、住宅の性能を客観的に評価し、その結果を証明書(住宅性能評価書)として発行します。これにより、住宅購入を考えている方が、安心して良質な住宅を選べます。

この制度では、新築住宅と中古住宅のどちらも評価を受けられます。注文住宅の場合は、ハウスメーカーに相談することをおすすめします。その後、国に登録された「住宅性能評価機関」に評価を依頼します。新築一戸建ての場合、評価費用は10万円から20万円程度かかります。

【新築住宅の場合】

設計段階:建物を建てる前に、図面をもとに評価を行います。評価結果は「設計住宅性能評価書」として発行されます。

建設段階:実際に建てられた建物を評価します。建物が建築基準法の検査に合格した後、「建設住宅性能評価書」が発行されます(発行まで2~3週間程度)。

【中古住宅の場合】

現在の建物の状態を調べ、「既存住宅性能評価書」として発行されます(発行まで2~3週間程度)。

「建設住宅性能評価書」と「既存住宅性能評価書」には、省エネルギー対策等級(断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級)が記載されています。それぞれの等級が4以上であれば、省エネ基準に適合していることがわかります。

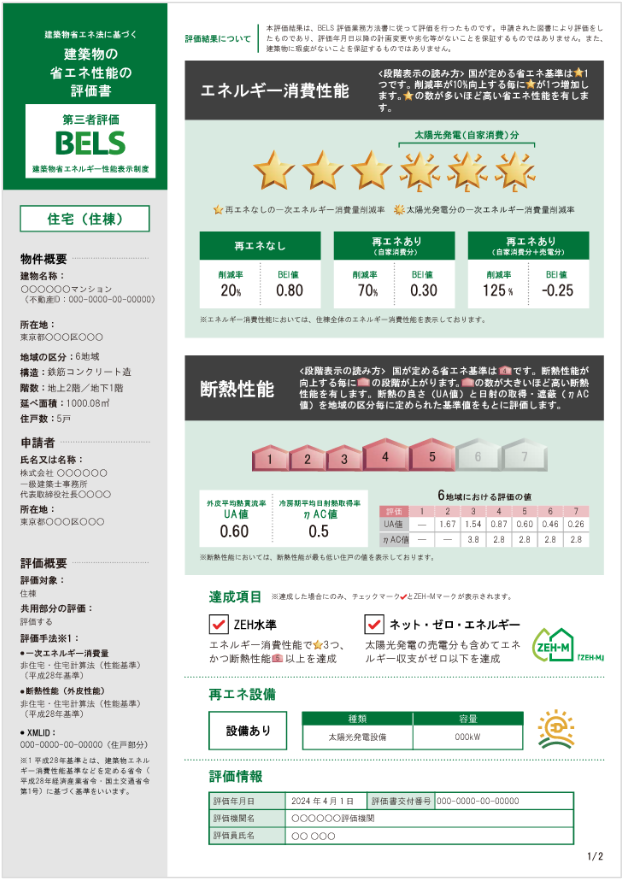

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)

BELSは、建物の省エネ性能を評価・表示する制度です。2016年4月からは住宅も対象となり、国が定めた省エネ性能表示のガイドラインに基づく第三者認証制度として運用されています。住宅だけでなく、オフィスビルや店舗などすべての建築物が対象です。

評価では、建物の断熱性能(壁や窓などがどれだけ熱を通しにくいか)と、エネルギー消費量(冷暖房や給湯などで使用するエネルギーの量)を確認します。第三者評価機関が設計図や計算書の書類を確認し、結果を「BELS評価書」として発行します。

出典:BELS建築物省エネルギー性能表示制度|日本建築検査協会

BELSは新築・既存建物のどちらも評価可能で、国が認める制度であることから、建物の省エネ性能や資産価値を示す重要な指標の一つとなっています。評価結果は星の数(★~★★★★★★)で表示され、★★以上なら省エネ基準に適合、★★★以上なら、より高い省エネ性能を持つ誘導基準に適合していることを示します。

住宅性能表示制度が省エネ性能以外の項目も含めた総合的な評価を行うのに対し、BELSは省エネ性能に特化した評価で手続きが比較的簡単なのが特徴です。両制度とも、建物の省エネ性能を客観的に確認できる方法として活用されています。

省エネ基準適合住宅の特徴

省エネ基準適合住宅には以下のような特徴があります。

- 光熱費を抑えられる

- 夏も冬も室内では快適に過ごせる

- 資産価値が維持できる

- 補助金や優遇制度を受けられる

省エネ性能が高いほど、それぞれの効果が高くなる傾向があるため、経済的な負担を抑えて賢く住宅を購入できます。

具体的にどのようなメリットがあるのか一つずつチェックしていきましょう。

光熱費を抑えられる

省エネ基準適合住宅は、以下のような省エネ性能の高い断熱材、建材、工法などが採用されているため消費電力を抑えて冷暖房を効率的に利用できることから光熱費を安く抑えられます。

| 項目 | 種類 |

|---|---|

| 省エネ性能の高い断熱材 |

|

| 省エネ性能の高いガラス・窓 |

|

| 省エネ性能の高い断熱工法 |

|

このため、省エネ基準適合住宅を購入すれば、高騰する電気代の負担を軽減できるため、長い目で見たときに大きな節約につながります。

また、太陽光発電システムを導入すれば売電によって過剰電力を売却することも可能です。

夏も冬も室内では快適に過ごせる

省エネ基準適合住宅は高気密・高断熱なので1年を通して室内の温度を一定保つことができ、夏も冬も快適にすごせます。

部屋間の温度差が少ないためヒートショックのリスクが低いのも良い点です。

省エネ基準適合住宅なら家族の健康を守れるため、特に高齢者のいる家庭は検討してみる価値があります。

急激な温度差で血圧が大きく変化することで、心筋梗塞や不整脈などの健康被害を引き起こし、最悪の場合は死に至る可能性もある症状のことです。

特に、高齢者や生活習慣病の方が冬場に暖かい部屋から寒いお風呂場へ移動したときなどに起こりやすいとされています。

資産価値が維持できる

省エネ基準適合住宅には住宅性能が高いほど資産価値も落ちにくいという特徴があります。

「住宅性能表示制度」や「BELS」の評価書があれば、家の信頼性をアピールでき、買い手にとっては購入後の経済的な負担を軽減できるので、市場での価値を高められます。

また、今後も2050年までカーボンニュートラルの実現に向けて、住宅の省エネ性能の基準はどんどん引き上げられていく予定です。省エネ基準適合住宅に適用しない住宅だと不動産売却時の交渉で不利な立場になり、大幅な値引きを求められる場合も考えられるので注意が必要です。

不動産の買い手がなかなか見つからないと、その間の維持費も高額になってしまうため、今から不動産の購入をするのであれば資産価値を維持しやすい省エネ基準適合住宅を購入するほうがおすすめです。

補助金や優遇制度を受けられる

省エネ基準適合住宅の購入や改修については国の補助金が利用できるメリットがあります。

2025年に適用される主な補助金は以下のとおりです。

| 名称 | 補助金 | 対象 | 主な条件 | 期間 |

|---|---|---|---|---|

| 子育てグリーン住宅支援事業【新築】 |

【すべての世帯】 160万円/戸 【子育て世帯】 ・長期優良住宅:80・100万円/戸 ・ZEH水準住宅:40・60万円/戸 |

・注文住宅の新築 、新築分譲住宅の購入 ・賃貸住宅の新築 |

【すべての世帯】 GX志向型住宅で以下の①及び②に適合するもの ①断熱等性能等級「6以上」 ②一次エネルギー消費量の削減率 【子育て世帯】 ・長期優良住宅:建替前住宅等の除却を行う場合は100万円、それ以外は80万円。 ・ZEH水準住宅:建替前住宅等の除却を行う場合 60万円、それ以外は40万円。 |

令和6年11月 22日以降に着手したもの |

| 子育てグリーン住宅支援事業【リフォーム】 |

・Sタイプ:上限60万円/戸 ・Aタイプ:上限40万円/戸 |

(d)開口部の断熱改修 (e)躯体の断熱改修(f)エコ住宅設備の設置 |

・Sタイプ: (d)(e)(f)の全てを実施した場合 ・Aタイプ: (d)(e)(f)のいずれか2つを実施した場合 |

令和6年11月 22日以降に着手したもの |

| 先進的窓リノベ2025事業 | 上限200万円/戸 | 高性能の断熱窓の設置 | 熱貫流率(Uw値)1.9以下等、建材トップランナー制度2030年目標水準値を超えるもの等、一定の基準を満たすもの | 令和6年11 月 22 日以降に着手したもの |

| 給湯省エネ2025事情 |

(a)10万円/台 (b)13万円/台 (c)20万円/台 |

高効率給湯器の設置 |

(a)ヒートポンプ給湯機 (b)ハイブリッド給湯機 (c)家庭用燃料電池 |

令和6年11月22日以降に着手したもの |

| 賃貸集合給湯省エネ2025事業 |

・追焚機能無し:5万円/台または8万円/台 ・追焚機能有り:7万円/台または10万円/台 |

・エコジョーズ、エコフィールの取替 |

・従来型給湯器からの取替に限る ・補助対象は賃貸集合住宅に設置する場合に限る |

令和6年11月22日以降に着手したもの |

また、省エネ基準適合住宅の新築購入は住宅ローン減税が適用され節税対策になるのも良い点です。

理想の省エネ住宅を実現する家づくりプラン

理想の省エネ住宅を実現するのに「プロに相談してみたいな」「もっと情報収集したいな」と思ったときは「家づくりプラン」を利用してみましょう。

家づくりプランは住宅展示場まで足を運ばずに「土地の提案」「間取りプラン」「資金計画」について複数の建築会社へ一括請求できるため、自宅で効率的に情報収集できるのでおすすめです。

特に、省エネ基準適合住宅は住宅展示場でその場でスタッフに説明されても、内容が複雑で「なんだかよくわからなかったな…」と覚えていないケースも少なくありません。

また、複数のプランを見比べることでさまざまな建築知識が深まり、自分の希望の優先順位も定まってくるため、より具体的な家づくりをイメージできるようになってくるので失敗しにくくなるので、ぜひこの機会にご活用ください。