注文住宅を検討している人は「省エネ基準適合住宅」という言葉をよく耳にするかと思います。2025年4月からは、省エネ基準を満たした住宅を建てることが義務化され、より環境に優しく、エネルギー効率の良い住宅づくりが求められる時代になります。

しかし、「省エネ基準って具体的に何?」「これから建てる家にどんな影響があるの?」など、疑問も多いのではないでしょうか。

ここでは、省エネ基準適合住宅の基本から、2025年の法改正、さらには未来を見据えた住宅の選び方まで、わかりやすく解説します。

もくじ

省エネ基準適合住宅とは?

省エネ基準適合住宅とは、建物で消費する電気やガスといったエネルギーの無駄を抑えた環境に優しい家のことです。

例えば、壁や窓の断熱性を高めたり、効率の良いエアコンや給湯器を使ったりすることで、快適な室内環境を保ちながら従来よりエネルギー消費量を減らせます。つまり、光熱費の節約につながり、家計にとって嬉しい効果が期待できます。

省エネ基準は、建物の省エネ性能が一定の基準を満たしているかを定めた国の基準です。2025年4月1日から建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法)が改正されることで、新しく建てる家のほぼすべてで「省エネ基準」を満たすことが義務になります。

出典:令和4年度改正建築物省エネ法の概要|国土交通省

従来、建物の省エネ性能は目に見えにくく、どれだけエネルギーを節約できるか分かりづらいものでした。そのため、ハウスメーカーの営業担当者から「省エネ性能が高いから光熱費が抑えられる」と説明されても、実際には、夏や冬の光熱費が想定より高くなることも珍しくありませんでした。

しかし、省エネ基準適合住宅では、一定の基準を満たしていることが保証されているため、光熱費を抑えつつ、一年中快適に過ごせます。

2025年4月から省エネ基準が義務化される理由

日本では、2050年までに二酸化炭素(CO2)の排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」という目標を掲げています。目標の達成には、日本のエネルギー消費の約3割を占めている建築物分野での省エネ対策が不可欠で、それが今回の法改正につながっているのです。

例えば、断熱性能が不十分な家では、外部からの熱が壁や天井を通して室内に伝わりやすくなります。そのため、夏の暑い時期に室内を涼しくするには、エアコンを強めにかけなければならず、多くの電力を消費します。

一方、断熱性能が高い家であれば、エアコンを省エネモードにしても快適に過ごせる可能性が高く、消費電力の大幅な削減につながります。こうしたエネルギーのムダを省くために、高性能な断熱材や効率のよい設備を導入し、エネルギー消費を抑えようというわけです。

厳しい審査があるのでハウスメーカーは正確な数値が求められる

2025年4月1日以降に建てる新築住宅では、「省エネ基準」を満たしているかどうかを国のルールに基づいて「登録省エネ判定機関」または「所管行政庁」が審査します。この審査は建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)と言い、とても厳しく、基準を満たしていない家は着工ができません。

また、審査は建物が完成した後にも行われ、工事を始める前に提出した建築計画と、実際に建てた建物の省エネ性能が少しでも違っていると引き渡しができません。このように、省エネ基準適合住宅は厳しい審査があり、第三者機関による確認を通じて数値の信頼性が保たれています。そのため、実際に住んだときに「話と全然違った」と感じるリスクを抑えられます。

省エネ基準適合住宅に求められる性能

省エネ基準適合住宅に求められる基準は、以下の2種類です。

- 断熱等性能等級4以上

- 一次エネルギー消費量等級4以上

省エネ基準適合住宅では、両方の基準を満たすことが求められます。

断熱等性能等級4以上

断熱等性能等級は、家の断熱性能を評価する国が定めた基準です。等級が高いほど断熱性能が高く、省エネ効果が期待できる家であることを示します。

「断熱等性能等級4」は、1999年に次世代省エネルギー基準として定められたもので、これまでは最高水準の断熱性能でした。また、国が認定する「長期優良住宅」の基準にも含まれており、長く快適に住める家づくりに欠かせない基準となっています。省エネ基準では、これまでの最高水準の断熱性能が最低限必要とされます。つまり、以前は「最高等級」とされていた基準が、2025年4月から建てられる家では「最低等級」になるのです。

また、2022年には等級5が新設され、さらに2025年以降は等級6や等級7といった基準も導入予定です。

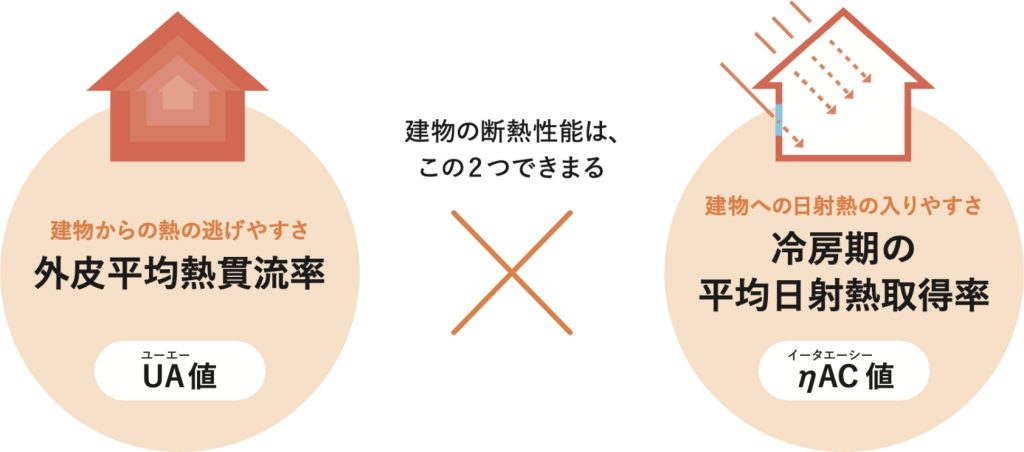

断熱等性能等級は「UA値」と「ηAC値」で決まる

少し難しい説明になりますが、断熱性能の評価は、家全体の「熱がどれだけ逃げるか」を表すUA値、そして夏場の日射をどれだけ防ぐかを示すηAC値という指標が使われます。

UA値の数値が低いほど家の中の熱が外に逃げにくくなり、ηAC値の数値が低いほど、夏の日射熱の影響を受けにくく冷暖房の効率が良くなります。

この2つの数値が小さいほど等級が上がるため、省エネ性能が高い家ということになるのです。

出典:断熱性能|国土交通省

一次エネルギー消費量等級4以上

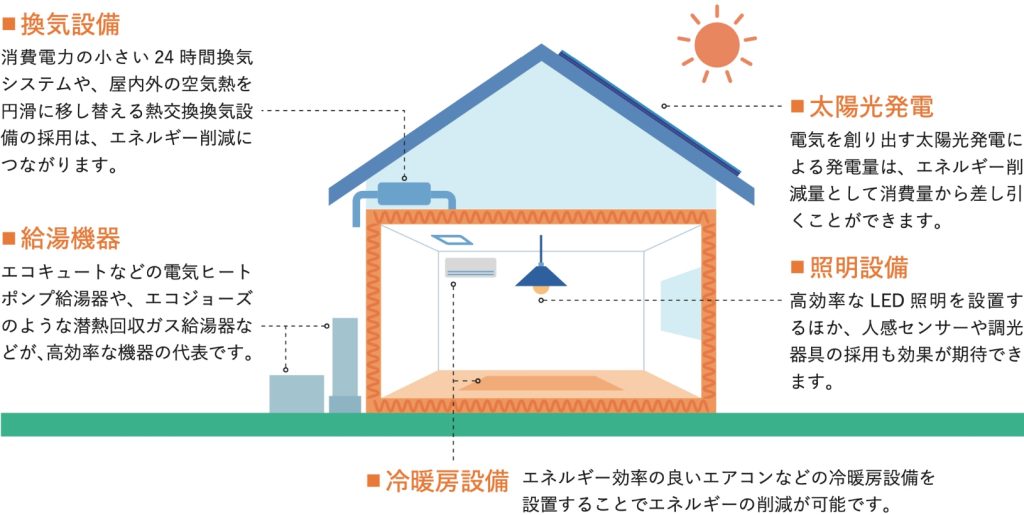

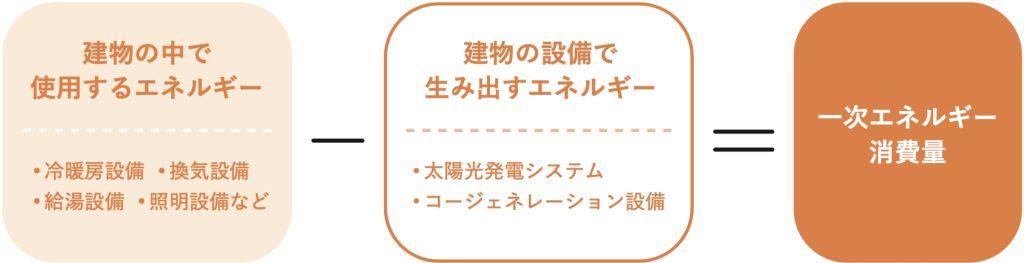

一次エネルギー消費量とは、建物が1年当たりに消費するエネルギー量を数値化したものです。冷暖房、換気、給湯、照明など、日常生活で使用するすべてのエネルギー量を合計して計算します。

出典:エネルギー消費性能|国土交通省

太陽光発電などの発電設備がある場合、消費したエネルギー量に発電した分を差し引きます。

出典:エネルギー消費性能|国土交通省

省エネ基準となる等級4では、建物の設計段階でのエネルギー消費量(設計一次エネルギー消費量)が、国が定めた基準のエネルギー消費量(基準一次エネルギー消費量)と同じである必要があります。

この関係を表す数値が「BEI(Building Energy Index)」で、省エネ基準では等級4(BEI=1.0)が条件です。BEIの数値が小さいほど等級が高くなり、2022年に新設された最高等級の等級6では、BEIが0.8以下となっています。

家の省エネ性能は「BELS評価書」で確認できる

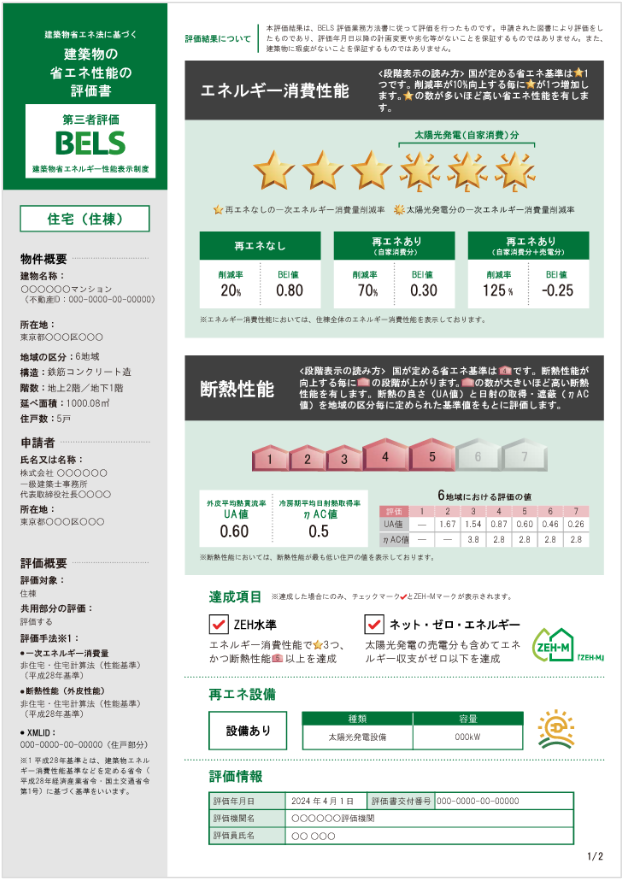

家の省エネ性能について調べると、「断熱等性能等級」や「一次エネルギー消費量等級」など、難しい専門用語が出てきて、性能が高いのか低いのか分かりにくいと感じる方も多いでしょう。しかし、実際の省エネ性能は「BELS評価書」を確認すれば把握しやすくなります。

出典:BELS建築物省エネルギー性能表示制度|日本建築検査協会

BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)評価証は、住宅や建物の省エネ性能を第三者が評価した証明書です。エネルギー消費性能が★の数、断熱性能が家のマークで記載されているため、家の省エネ性能を客観的に確認できます。

BELS評価書や省エネ性能ラベルを活用すれば、購入予定の家や建築計画中の家の性能を簡単に比較・判断することができます。省エネ基準を満たしている住宅の場合、以下の条件が基準です。

- エネルギー消費性能:星2つ以上

- 断熱性能:家のマーク4つ以上

上記を参考に、自分の理想に合った省エネ住宅を選ぶ際の判断材料にしてみてください。

2030年までにさらに基準が引き上げられる

2025年4月の建築物省エネ法の改正では、「省エネ基準適合住宅」に関する基準が義務化されます。さらに、2030年までにはより高い水準である「ZEH基準」に引き上げられます。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、断熱性能や設備の省エネ性能を大幅に向上させることで、冷暖房などで消費するエネルギーを最小限に抑えます。

そのうえで、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用し、年間の一次エネルギー消費量の収支を実質ゼロにすることを目指した住宅のことです。

ZEHに対応した住宅は、省エネ基準よりもエネルギー効率が良いので、価値が高い家と評価されます。また、税金の優遇を受けられるほか、家を売るときにも高い評価を得られるなど、さまざまなメリットがあります。そのため、今後注文住宅の購入を考えている方は、省エネ基準よりも性能が高いZEHを目指して計画を立てることをおすすめします。

住宅ローン控除や補助金の活用で負担を軽減できる

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅では、省エネ基準に適合していることが住宅ローン減税の条件です。適合していない住宅では住宅控除を受けられません。

また、省エネ基準適合住宅には、基準を満たすことで受けられる補助金制度があります。以下の3つが代表的な補助金です。

1.ZEH補助金制度

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を達成した新築住宅が対象の補助金です。ZEH基準の住宅は、外壁や窓の断熱性能を高めることで冷暖房のエネルギー消費を抑える省エネ性能を持っています。この基準を満たした場合、1戸あたり55万円の補助金が受けられます。

高性能な断熱材や高断熱の窓ガラスを使用するなど、省エネ性能を向上させる工夫が必要ですが、その分光熱費の削減効果も期待でき、補助金を受けられるメリットがあります。

2.地域型住宅グリーン化事業補助金

地域型住宅グリーン化事業は、国土交通省が採択した工務店グループが建てる木造住宅を対象とした補助金制度です。省エネルギー性や耐久性に優れた住宅を建てる場合、発注者はこのグループを通じて補助金を間接的に受け取れます。

3.住宅省エネ2024キャンペーン

住宅省エネ2024キャンペーンでは、住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称のことを指していました。ただし24年度(25年3月末)の補助金は、現在全て終了しています。

- 子育てエコホーム支援事業:

子育て世帯や若者夫婦世帯による省エネ住宅の購入や、住宅の省エネリフォーム・リノベーションに対して支援する補助金事業(新築住宅では最大100万円が補助されます) - 先進的窓リノベ2024事業:

住宅に行う開口部(窓)の断熱性能を向上するリフォーム・リノベーションに対して支援する補助金事業 - 給湯省エネ2024事業:

新築や中古住宅に、高効率給湯器を設置した場合に利用できる補助金事業 - 賃貸集合給湯省エネ2024事業:

対象となる既存賃貸集合住宅の給油器を、省エネ型給湯器に変更した場合に利用できる補助金事業

省エネ基準適合住宅を建てるときの注意点

省エネ基準適合住宅を建てるときの注意点としては、建築費用のアップや、住宅の引き渡しが遅れることなどがあげられます。

建築費用が高くなる

省エネ基準適合住宅における基準に適合させるためには、建築費用が高くなります。

国土交通省の試算では、追加コストは建設費の約1.3~4%となり、規模が大きいほど割合が小さいとされています。

また、光熱費の低減による追加的コストの回収期間は、約17~35年となり、戸建て住宅の期間が最も長くなります。共同住宅については、規模が大きいほど期間が長いと考えられます。

ただし、省エネ基準適合住宅は、建築費用が高くなるものの、光熱費を抑えることで家計に優しく、快適な住環境を実現できるうえ、資産価値も高まります。

また、環境への配慮が評価され、補助金や税制優遇を受けられる点も魅力です。これらを考慮すると、初期費用は将来の快適さと経済的な安心を得るための投資と言えるでしょう。

ハウスメーカーによっては引き渡しが遅れる場合がある

2025年4月以降、ハウスメーカーが建築申請を行う注文住宅は、省エネ基準を満たしていないと着工ができません。省エネ基準を満たしていることを証明するためには、専門的で複雑な計算が必要です。

そのため、建築実績が少ないハウスメーカーだと、この申請作業に時間がかかり、工事の開始が遅れてしまう可能性があります。さらに、注文住宅が完成しても最終の検査で基準を満たしていないと判断された場合、住宅を引き渡すことができなくなります。こうしたトラブルを防ぐためには、省エネ基準に関する豊富な経験と実績を持つハウスメーカーを選ぶことが重要です。特に省エネ住宅の建築に慣れているメーカーであれば、スムーズな対応が期待できます。

「家づくりプラン」で複数ハウスメーカーから理想の提案を見つけましょう

省エネ基準適合住宅について、「結局どうなの?」と思う人も多いかもしれません。しかし、2025年4月以降は、省エネ基準を満たすことが必須になるだけでなく、今後はさらに性能の高い住宅が建つことで、現行基準の住宅の価値が下がるリスクも考えられます。

そのため、今から注文住宅を建てるなら、ZEH基準を満たした住宅を検討するのがおすすめです。ただし、ZEHは住宅の省エネ性能の基準であり、数値を満たすための断熱材や設備機器は指定されていません。同じZEH基準を満たしていても、ハウスメーカーによって断熱材の種類や太陽光パネル、エアコンなどの設備機器の選定が異なるため、複数のハウスメーカーを比較して検討することが大切です。

「メタ住宅展示場」では、省エネ基準適合住宅やZEH基準を満たす住宅を得意とするハウスメーカーを含め、複数のメーカーからあなたに最適な家づくりプランを提案しています。ぜひこの機会にご活用ください。