マイホームの夢を叶えるとき、多くの人が気になるのが「費用」です。

特に注文住宅は、自由度が高い分、建築費用が高くなりがちです。

しかし、そんな経済的負担を軽減するために、国や自治体にはさまざまな補助金制度や税制優遇措置が用意されています。制度をうまく活用すれば、数十万円から場合によっては数百万円もの費用削減が可能です。

制度は毎年のように変更され、申請条件も複雑なため、どの制度が自分に当てはまるのか判断するのは簡単ではありません。

ここでは、2025年時点で利用できる主な補助金制度や税制優遇措置について解説します。

注文住宅に対して補助金・税制優遇措置が行われる背景

近年、注文住宅には、さまざまな補助金や税金の優遇措置が用意されていて、購入後の金銭的な負担を軽減できるようになっています。国や自治体が支援をする理由は、環境に優しい家づくりを普及するためです。

日本政府は今、二酸化炭素(CO2)やメタン、一酸化二窒素(N2O)などの温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引いて「実質ゼロ」にするカーボンニュートラルの実現を2050年までに目指しています。

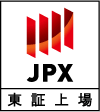

特に建築分野では温室効果ガスを排出する割合が多いため、高い断熱性能や効率の良い設備機器、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用した、省エネ性能の高い住宅の建設を強く推進しています。

ただし、省エネ性能の高い住宅は、建築コストも高くなるので、普及が難しい面があります。そのため、補助金や税制優遇措置などを用意して、こうした住宅の普及を促進しているのです。

出典:住宅ローン減税省エネ要件化等についての説明会資料|国土交通省

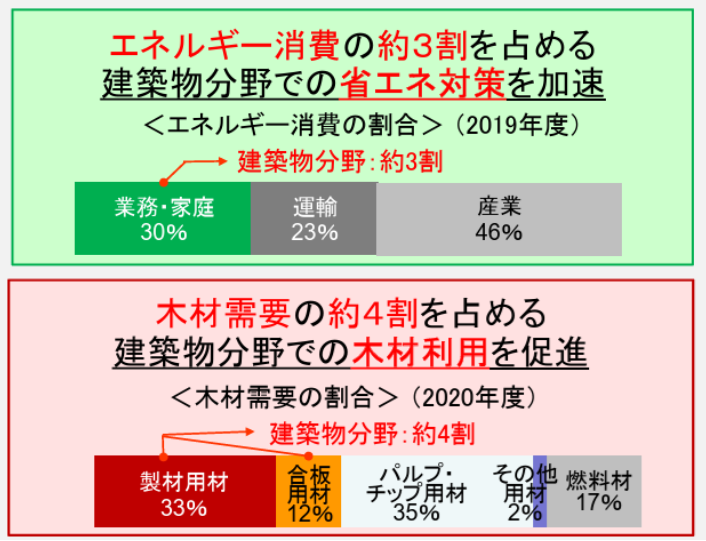

省エネ性能が高い注文住宅ほど優遇される傾向がある

住宅に関する補助金や税制優遇制度は、省エネ性能が高いほど優遇される傾向があります。

家庭から排出される温室効果額を減らすには、住宅の省エネ性能を高めることが効果的です。そこで、より環境に優しい高性能な住宅を選んでもらうため、省エネ性能が高いほど支援も大きくする仕組みになっているためです。

このような段階的な支援制度によって、少しでも多くの高性能住宅が建てられ、住宅分野での環境負荷削減を進めようとしています。

また、省エネ性能は、「建設住宅性能評価書」や「住宅省エネルギー性能評価書」などの認定制度によって目に見える形で評価されます。

出典:住宅ローン減税省エネ要件化等についての説明会資料|国土交通省

省エネ性能が高い住宅は、断熱性能が高く1年中快適に過ごせるうえ、光熱費の削減効果が期待できるので、資産価値も高く、将来的に高く売却できる可能性があります。

【2025年】注文住宅に対する補助金一覧と条件

注文住宅に対する、2025年度の国の補助金一覧とその条件について、下記にまとめました。

| 補助金の名称 | 補助金額の上限 |

|---|---|

| 子育てグリーン住宅支援事業 | 最大160万円/戸 |

| 給湯省エネ事業 | 家庭用燃料電池設置の場合、1台上限20万円 |

| ZEH化等支援事業 | 建て替え新築時、最大60万円/戸 |

| LCCM住宅整備推進事業 | 上限140万円/戸 |

補助金制度は、省エネ性能や子育て支援など、国の政策方針に沿った住宅建築を促進するために設けられています。補助金額は合計すると数十万円から数百万円に達することもあり、住宅建築費用の大きな負担軽減になります。

特に注目すべきは、これらの補助金制度が単発ではなく、条件を満たせば複数の制度を併用できる可能性があることです。

事前に各制度の詳細を把握し、計画的に申請することで、最大限の支援を受けることができます。

住宅建築を検討している方は、以下で解説する各制度の詳細を確認し、自分の住宅計画に合った補助金を活用しましょう。

子育てグリーン住宅支援事業

子育てグリーン住宅支援事業とは、省エネ基準を満たした環境に優しい住宅を建てる子育て家庭や若い夫婦を支援する制度です。2024年度から実施されており、2025年度も継続される予定です。

国土交通省、経済産業省、環境省が共同で取り組む事業で、特に高い省エネ性能を持つ住宅の普及を促進することが目的です。対象となるのが「GX志向型住宅」を新築する全世帯、そして、長期優良住宅・ZEH水準住宅を新築する子育て世帯または若者夫婦世帯です。1戸あたりの補助額は以下のとおりです。

| 対象となる世帯 | 補助対象住宅 | 1戸あたりの補助額 |

|---|---|---|

| 全世帯 | GX志向型住宅 | 160万円 |

| 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 長期優良住宅 | 80万円 |

| ZEH水準住宅 | 40万円 |

子育てグリーン住宅支援事業の適用には、「グリーン住宅支援事業者」として登録された住宅会社や工務店と工事請負契約を締結し、住宅を新築する必要があります。登録されていない業者との契約では補助金を受けられないため、契約前に必ず確認しましょう。

また、申請期間や予算には限りがあるため、検討されている方は早めに住宅メーカーや工務店に相談することをおすすめします。

GX志向型住宅についての詳細はこちら

給湯省エネ事業

給湯省エネ事業では、新築住宅の給湯設備に対して、設備補助をおこないます。補助対象は、ヒートポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機や家庭用燃料電池の3つの設備です。設備ごとの補助額は以下のとおりです。

| 給湯設備の種類 | 基本補助額 | 追加条件付きの補助額 |

|---|---|---|

| ヒートポンプ給湯機 | 6万円/台 | ・ネット接続可能で昼間稼働タイプ:10万円/台 ・CO2排出量が5%以上少ない設備:12万円/台 |

| ハイブリッド給湯機 | 8万円/台 | ・ネット接続可能で昼間稼働タイプ:13万円/台 ・CO2排出量が5%以上少ない設備:13万円/台 |

| 家庭用燃料電池 | 16万円/台 | ・ネット接続可能で停電時稼働タイプ:20万円/台 |

古い給湯設備を撤去する場合、追加で補助が受けられ、蓄熱暖房機の撤去なら8万円、電気温水器の撤去なら4万円が上記の金額に加算されます。

例えば、家庭用燃料電池を停電時対応タイプで導入し、古い電気温水器を撤去する場合、最大で24万円(20万円+4万円)の補助金を受けられます。

設備には省エネ性能などの技術的要件がありますので、導入を検討する際は、販売店や住宅メーカーに補助対象製品かどうか確認しましょう。なお、給湯省エネ事業は子育てグリーン住宅支援事業の給湯設備に関する補助部分とは併用できません。

ヒートポンプ給湯機の補助額と設備要件

一定の条件を満たす設備(下記引用先参照)に対して、基本補助額が1台あたり6万円となっています。さらにネット接続可能で、昼間稼働タイプなら10万円となります。

また5%以上CO2排出量が少ない設備では、1台あたり12万円です。

ハイブリッド給湯機の条件

基本補助額は、1台あたり8万円ですが、ネット接続可能で昼間稼働タイプなら13万円となります。

5%以上CO2排出量が少ない設備でも、1台あたり13万円です。また対象製品の設備要件は、「一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108.0%以上のもの」となっています。

家庭用燃料電池

基本補助額は、1台あたり16万円ですが、ネット接続可能で停電時にも稼働可能なタイプなら20万円です。

また対象製品の設備要件は、「一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の製品登録に必要な要件を満たしたもの」となっています。

なお上記の設備導入時に、既存の蓄熱暖房機または電気温水器の撤去を合わせておこなう場合は、蓄熱暖房機の撤去に1台あたり8万円、電気温水器の場合は、1台あたり4万円が加算されるため、給湯設備の交換・新規導入の費用を抑えられます。

ZEH化等支援事業

国土交通省と経済産業省が共同で進める「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」は、高い省エネ性能を持つ住宅の普及を促進するための補助金制度です。

この制度では、「ZEH水準住宅」と呼ばれる省エネ基準を満たす住宅を新築する場合、最大40万円の補助金が受けられます。

さらに、古い住宅を建て替える場合は追加で20万円が加算され、最大60万円の補助が可能です。

「ZEH水準住宅」になるための条件は主に以下の2つです。

- 断熱等性能等級5以上(高い断熱性能を持つこと)

- 一次エネルギー消費量を標準的な住宅と比べて20%以上削減できること

これは専門的な表現ですが、簡単に言えば「とても断熱性能が高く、エネルギー消費が少ない家」ということです。

ただし注意点として、この制度は子育てグリーン住宅支援事業とは併用できません。

両方の条件を満たす場合は、より補助金額の大きい子育てグリーン住宅支援事業を選ぶことをおすすめします。

LCCM住宅整備推進事業

LCCM住宅整備推進事業は、環境に特に配慮した住宅の建設を支援する制度で、1戸あたり最大140万円という高額な補助金が受けられます。

「LCCM住宅」とは「ライフサイクルカーボンマイナス住宅」の略で、住宅の建設から解体までの全ての過程で排出される二酸化炭素を、太陽光発電などで相殺してマイナスにする住宅のことです。簡単に言えば、「地球環境に最も優しい住宅」と言えるでしょう。

この補助金を受けるには、次のような条件を満たす必要があります。

- 戸建住宅の新築であること

- 高い断熱性能を持つこと

- 標準的な住宅よりエネルギー消費量を25%以上削減すること

- 太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入すること

- 再生可能エネルギーを含めると、標準的な住宅より100%以上エネルギー消費量を削減すること

- 住宅の一生涯で排出するCO2がマイナスになること

- 長期優良住宅など、高品質な住宅であること

条件は非常に厳しいものですが、その分だけ補助金額も大きくなっています。

なお、この制度も子育てグリーン住宅支援事業とは併用できません。条件を満たす場合は、それぞれの補助金額を比較して、より有利な方を選ぶことをおすすめします。

自治体で行われている補助金制度の事例

注文住宅に対しては、国だけでなく地方自治体も独自の補助金制度を設けています。

自治体ごとに補助金制度がある理由は、各地域特有の課題や目標があるためです。

例えば、人口減少に悩む地方では定住促進のための手厚い支援があり、都市部では環境対策に重点を置いた制度が多い傾向があります。

また、こども家庭庁の設立に伴い、子育て世帯向けの支援も充実してきています。こうした地域ごとの優先課題や予算規模の違いにより、自治体独自の補助金制度が生まれているのです。

自分の住む(または住みたい)地域の補助金を見つけるには、以下の方法が効果的です。

- 自治体の公式ウェブサイトでの検索

- 市区町村の住宅課や相談窓口への問い合わせ

- 住宅メーカーや工務店に相談する(多くの場合、地域の補助金情報に詳しいです)

また、便利なツールとして、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会の「支援制度検索サイト」があります。このサイトでは省エネや耐震化など目的別に、各地域の補助金を簡単に検索できます。例えば「北海道」×「省エネ」で検索すれば、札幌市の住宅エコリフォーム補助制度などがすぐに見つかります。

地域独自の補助金は数十万円から数百万円になることもあり、国の制度と併用できる場合も多いので、ぜひ積極的に活用しましょう。

【東京都】「東京ゼロエミ住宅」の新築等に対する助成事業

東京都は、「東京ゼロエミ住宅」として、新築等に対する助成事業を実施中です。

東京都では、家庭部門が都内のエネルギー消費量の約3割を占めています。このため、家庭における省エネルギー対策を推進し、地域特性を踏まえた省エネ性能の高い住宅を普及させるため、令和元年から「東京ゼロエミ住宅」を新築した建築主に対し、その費用の一部を助成する事業を実施しています。

助成対象住宅は、都内の新築住宅(戸建住宅・集合住宅等)で、床面積の合計が 2,000平方メートル未満を対象としています。また助成対象者は、新築住宅の建築主(個人・事業者)、太陽光発電設備・蓄電池及び、V2Hのリース事業者となっており、戸建て住宅あたり40~240万円の助成があります。

【北海道新十津川町】新築・中古住宅取得助成事業(定住促進制度)

北海道新十津川町では、新築・中古住宅取得助成事業を、令和6年4月1日から令和10年3月31日まで継続実施しています。

補助内容としては、床面積が50平方メートルから280平方メートルの住宅(2分の1以上が居住用)を対象として、町内に住宅を新築し、または町内に所在する新築住宅を購入し、令和6年4月1日以降に定住(転入転居)された人が対象です。

1戸あたり、160~230万円の範囲で助成があり、さらに、新築住宅に太陽光発電設備を設置した場合には20万円が加算されます。

【福岡県岡垣町】岡垣町定住奨励金制度

福岡県岡垣町でも、岡垣町定住奨励金制度として新築住宅に対する助成金を支給しています。

令和6年1月1日から令和8年12月31日までに新築、中古住宅を購入または中古住宅を購入後、解体し、新築して住宅を取得している人が対象です。

新築住宅の場合は、最大20万円の補助があり、さらに中古住宅を購入後、解体して新築する場合は、最大60万円の補助がうけられます。

【2025年】注文住宅に適用される税制優遇措置

注文住宅に適用される、住宅ローンや固定資産税などの税制優遇措置も、実際に利用することができます。

住宅ローン控除

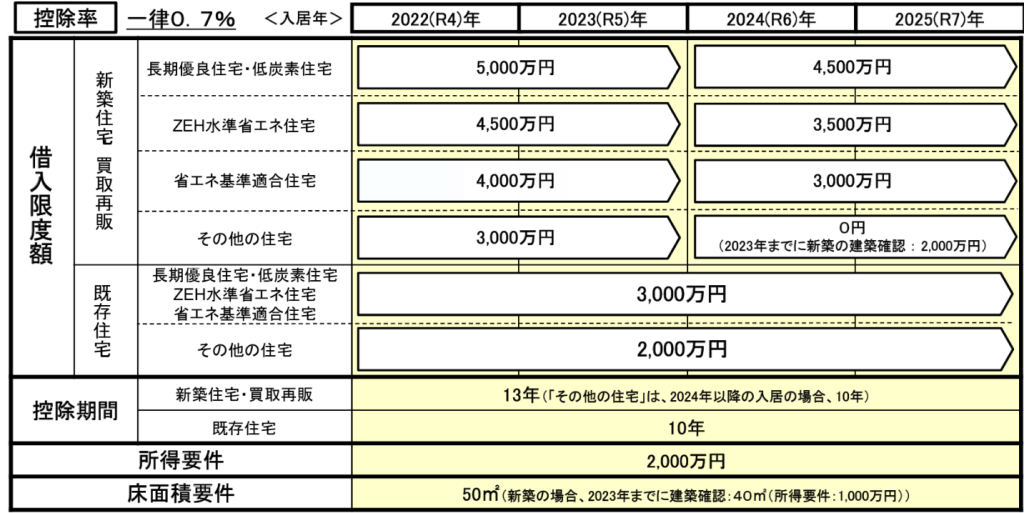

住宅ローン控除では、2024年以降は省エネ基準を満たす住宅でない場合は、住宅ローン減税を受けられません。

令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されています。2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税額は、従来3000万円であったものがゼロとなります。

なお2024年以降は、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の場合は4500万円、ZEH水準省エネ住宅は3500万円、省エネ基準適合住宅では3000万円です。

出典:住宅ローン減税省エネ要件化等についての説明会資料|国土交通省

住宅取得資金等の贈与税の軽減

住宅取得資金等の贈与税の軽減措置もあるので、取得にあたっては有効に利用するようにしましょう。

令和6年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が3年間延長されました。

適用される新築住宅の省エネ基準については、非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上)となっています。

不動産取得税・登録免許税・印紙税の軽減措置

省エネ性能等に優れた住宅では、不動産取得税・登録免許税・印紙税の軽減措置も3年間延長されており、有効に活用することができます。

不動産取得税の軽減額としては、一般住宅特例より1,200万円から1,300万円に増額されています。

登録免許税の軽減もあり、所有権の保存登記について税率軽減(本則 0.4%→特例 0.15%)が適用されます。住宅取得に係る負担の軽減、良質な住宅ストックの形成・流通の促進を図ることを目的としています。

不動産売買契約書での印紙税の軽減措置もあります。軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものになります。

なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となり、かなり広範囲に適用されます。

固定資産税の軽減措置

最後に、新築住宅の固定資産税の軽減措置についても紹介します。

新築住宅に係る税額の減額措置とは、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)2分の1に減額するものです(適用期限:令和8年3月31日)。

補助金制度を利用する際の注意点

最後に、補助金制度を利用する際の注意点についても解説します。

申請すれば必ず適用できるとは限らない

補助金制度は、申請しても必ず受けられるわけではありません。

多くの補助金制度には、次のような制限があるためです。

- 申請期間が限られている(例:4月~9月のみ受付)

- その年度の予算に上限がある(予算を使い切ると、その年度の受付が終了)

- 先着順で決まる場合がある(人気の制度はすぐに予算枠が埋まることも)

例えば、ある補助金の受付が4月から始まり、年度の予算が10億円だとします。申請が殺到して6月に予算を使い切ってしまうと、7月以降に申請しても補助金は受けられません。

制度自体は続いていても、予算がなければ受付が終了してしまうのです。

こうしたリスクを避けるためには、住宅計画の早い段階から補助金について調べておくことが重要です。住宅の設計前や建築会社との契約前、少なくとも着工前には、どの補助金を利用するか、その申請はいつから始めるべきかを決めておきましょう。

特に人気の高い補助金制度は、受付開始日に申請が集中することも珍しくありません。

余裕を持って準備することで、貴重な補助金を逃さずに済みます。

補助金制度によっては併用できない場合がある

新築住宅を建てる際、複数の補助金制度があることを知ると「全部申請すれば最大限お得になる!」と考えがちですが、残念ながらそう簡単ではありません。

補助金制度には「併用制限」が設けられていることが多いのです。

具体的には、次のようなケースがあります。

- 同じ目的や対象の補助金は併用できないことが多い

(例:国交省の省エネ住宅補助金と経産省の省エネ設備補助金が、同じ設備に対して重複して受けられない) - 国の補助金と自治体の補助金の併用に制限がある場合がある

(自治体によっては「国の補助金を受ける場合は対象外」などの規定がある) - 同時に申請できても、補助対象がきちんと分かれている必要がある

(設備Aには制度①を、設備Bには制度②を適用するなど)

こうした制限があるなか、最近では複数省庁が連携した「子育てグリーン住宅支援事業」のような合同補助金制度も登場しています。これは縦割り行政の弊害を減らし、より使いやすくする取り組みです。

一方、朗報として、補助金と税制優遇措置は基本的に併用可能です。例えば、「ZEH化等支援事業」の補助金を受けつつ、「住宅ローン控除」や「固定資産税の軽減措置」も同時に適用できることがほとんどです。

最大限のメリットを得るためには、どの制度がどのように組み合わせができるのか、早い段階でハウスメーカーや専門家に相談することをおすすめします。補助金や税制優遇を上手に組み合わせれば、数百万円単位で家づくりの費用を抑えることも可能です。

注文住宅の補助金・税制優遇制度はプロに任せるのが安心

注文住宅を建てる際の補助金や税制優遇制度は、種類が多く、条件も複雑で、さらに毎年のように内容が変わります。そのため、一般の方が全てを把握して最適な組み合わせを見つけるのは、正直なところかなり大変です。

複雑な制度を最大限活用するには、住宅建築のプロに相談するのが最も確実な方法です。

住宅メーカーや工務店は最新の補助金情報を常に把握しており、どの補助金が併用可能か、どの組み合わせが最もお得になるかを熟知しています。また、多くの場合、申請書類の作成や手続きのサポートもしてくれますし、そもそも補助金の条件に合った住宅設計を最初から提案することができるのです。

また、注文住宅を検討する際は、複数の住宅会社から見積もりやプランを取り寄せて比較することをおすすめします。

「メタ住宅展示場」を利用すれば、実際に展示場に足を運ばなくても、複数の住宅メーカーから資金計画や間取りプラン、適用可能な補助金の提案を受けられます。

忙しい方でも手軽に複数社の提案を比較検討できるのでぜひこの機会にご利用ください。

この記事の編集者

メタ住宅展示場 編集部

メタ住宅展示場 編集部

メタ住宅展示場はスマホやPCからモデルハウスの内覧ができるオンライン住宅展示場です。 注文住宅の建築を検討中の方は、時間や場所の制限なく、住宅メーカーを比較検討していただくことが可能 です。 土地から探す、実家を建て替えるなど、あなただけの家づくりプラン作成をお手伝いします。 また、注文住宅を建てる際のノウハウなどもわかりやすく解説。 利用者が安心してサービスを利用できるように努めています。 注文住宅でわからないこと、不安を感じていることがあれば、ぜひメタ住宅展示場をご利用ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)